или зарегистрируйтесь.

Если вы забыли пароль, то введите ваш e-mail, и мы отправим инструкцию по восстановлению на почту

Хора, утраченная в русских переводах, оказывается у Деррида едва ли не важнейшей категорией. Его, конечно, можно заподозрить в стремлении гипостазировать сингулярный ход платоновской мысли, однако сингулярность вовсе не означает случайности. С точки зрения Деррида, в философии вообще не существует различия по степени важности.

Едва ли и Платон хлеб божий не в уста, а на пол метал,

как нынешняя некая модная затея то делать повелевает.

М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного города»

Этот текст представляет собой несистематический комментарий к семинару Жака Деррида. Семинар в значительной мере отличается от известной в России статьи «Хора», перевод которой выполнил Н. А. Шматко и позволяет в полной мере увидеть характер обращения Деррида к платоновскому концепту хоры. С. Милютинович Боянич представила подробное введение в проблематику семинара и историю интерпретаций хоры, так что теперь нам остается лишь прокомментировать некоторые моменты, представляющиеся нам особенно важными.

Текст Платона в русском переводе С. С. Аверинцева выглядит следующим образом:

Прежде достаточно было говорить о двух вещах: во-первых, об основополагающем первообразе, который обладает мыслимым и тождественным бытием, а во-вторых, о подражании этому первообразу, которое имеет рождение и зримо. В то время мы не выделяли третьего вида, найдя, что достанет двух; однако теперь мне сдается, что сам ход наших рассуждений принуждает нас попытаться пролить свет на тот вид, который темен и труден для понимания. Какую же силу и какую природу припишем мы ему? Прежде всего вот какую: это — восприемница и как бы кормилица всякого рождения1.

[...]

Надо, однако, постараться сказать о том же самом еще яснее. Положим, некто, отлив из золота всевозможные фигуры, без конца бросает их в переливку, превращая каждую во все остальные; если указать на одну из фигур и спросить, что же это такое, то будет куда осмотрительнее и ближе к истине, если он ответит «золото» и не станет говорить о треугольнике и прочих рождающихся фигурах как о чем-то сущем, ибо в то мгновение, когда их именуют, они уже готовы перейти во что-то иное, и надо быть довольным, если хотя бы с некоторой долей уверенности можно допустить выражение «такое». Вот так обстоит дело и с той природой, которая приемлет все тела. Ее следует всегда именовать тождественной, ибо она никогда не выходит за пределы своих возможностей; всегда воспринимая все, она никогда и никоим образом не усваивает никакой формы, которая была бы подобна формам входящих в нее вещей. Природа эта по сути своей такова, что принимает любые оттиски, находясь в движении и меняя формы под действием того, что в нее входит, и потому кажется, будто она в разное время бывает разной; а входящие в нее и выходящие из нее вещи — это подражания вечносущему, отпечатки по его образцам, снятые удивительным и неизъяснимым способом, к которому мы еще вернемся2.

Прислушаемся к тому, что говорит Деррида. Деррида говорит, что у хоры есть то, чего у нее нет. Она вмещает все, поэтому это «все» у нее есть, однако ничем из того, что она вмещает, она не владеет. Поэтому у нее и нет того, что у нее есть. Деррида продолжает:

Она «есть» ничто иное, как сумма или процесс, который вписывается «в» нее или в «как таковой» ее сюжет. Но она не есть сюжет. Она не поддерживает интерпретации.

Хора живет в интерпретациях, хора дает место для интерпретаций. Платоновская интерпретация хоры заранее содержит в себе все возможные интерпретации. Но при этом сама хора «не поддерживает интерпретации», поскольку она не является сюжетом. Ведь хора сама и есть то место, где возможны любые сюжеты и интерпретации. Она не есть «сюжет» для романа или интерпретации.

Хора не сводится к вписываниям или интерпретациям, касающимся ее сюжета или составляющим ее сюжет. Она их «превосходит», но это превосходящее не является ничем. Это отсутствие (...) опор.

Семинар Деррида посвящен национализму. Анализ платоновской хоры — по видимости лишь «вставка», однако как раз «вставки» и играют в философии Деррида определяющую роль.

Всякая аффирмация национализма означает определение хоры: имеется место, которое есть Германия, Япония, Европа, Франция; это место есть место символическое. Когда Гуссерль говорит о Европе как месте науки и философии, это место не эмпирическое; Греция — это духовный смысл Греции. Европа — не хора, но нужно определить это место, даже если оно ни географическое, ни политическое, встретиться с пустотой и в этой пустоте встретиться с национализмом. Мы видели, что именно в пустоте, в трещине, утверждающей место, развивается и обостряется национальная идентичность. Всякий национализм должно уловить в этой пульсации определения места и невозможности такового; а место конституируется через язык, идиому идиомы и т.п.

«Греция» — это духовный смысл Греции, как «Россия» — это духовный смысл России. Таких сущностей, как Россия или Греция, не существует. Россия не сводится к географическому или политическому пространству. Когда мы говорим «Россия», мы имеем в виду именно хору, т.е. то, место, на котором будет порождаться все, что мы будем под этим понимать — и политическое пространство, и русская культура, со всем огромным шлейфом коннотаций типа «русская самобытность», «аутентичный путь развития», «святая Русь» и т.п. Когда же мы пытаемся ухватить «Россию» как нечто осязаемое, как чувственное нечто, она от нас ускользает. Мы повисаем в пустоте, о которой так красиво говорил Деррида. Эта пустота в нашем случае — недостаток национальной идентичности. В этой-то пустоте и рождается национализм, прежде всего, как попытка уловить свою национальную идентичность. Она может принимать различные формы — от интеллигентных до агрессивных.

...То, что называется опорой или вместилищем, каковое есть хора, не есть опора или вместилище для качеств, которые ему принадлежали бы по праву, она не поддерживает или не вмещает ничего как собственного. Таким образом, в определенном смысле она не поддерживает и не принимает ничего. Она не есть то, что она есть, то, что она поддерживает, те формы, которые она принимает; она ничему не позволяет затронуть себя, никакой определенности, потому что она должна принять их все.

Мы не можем определить хору как таковую. Деррида с самого начала заявил, что хора не есть имя собственное. Слово «хора» не означает никакую сущность. Поэтому нам приходится определять хору не как таковую, а через то, что она принимает. Между тем, такое определение неизбежно оказывается аналогическим и метафорическим, а аналогия и метафора всегда неточны. Мы имеем дело с метафорой хоры, а не с самой хорой. Хора есть вместилище всех аналогий и всех метафор. Таким образом, аналогическое и метафорическое определение характеризуют хору лишь через то, что она вмещает.

Деррида обращается к платоновским примерам: золото и воск. Золото как материал, из которого чеканят монеты или медали, может принять любой отпечаток. Можно отлить золотой рубль, но это не означает, что золото превращается в рубль; этот рубль как раз и будет иметь ценность в силу золотого веса. Однако не подвергшееся чеканке золото было просто золотом, а не рублем. Оно станет рублем, когда примет парадигму — отпечаток. А приняв отпечаток, оно не перестанет быть золотом. Средневековые золотые монеты оцениваются по весу, потому что недобросовестные менялы имеют обыкновение обрезать края монет. При этом монета сохраняет свою номинальную ценность, но теряет часть своей стоимости: это уже «плохой» рубль. Превратившись в рубль, золото не перестает быть золотом. Так же и воск принимает любые формы, не переставая быть воском.

...Всякое определение хоры может приближаться к истине или истинному логосу только скрывая то, что оно разоблачает. Если хора — это нечто, истину чего можно раскрыть только скрывая ее, тогда хора — это что-то вроде бытия Хайдеггера. Давайте посмотрим. Я думаю, что это одно и то же, правда, бытие и хора — не вещи, недостаточно сказать, что это одно и то же, чтобы вернуться к тому, что так или иначе говорится. Во всяком случае, хора и бытие не являются ничем, не являются сущими, все различие сводится к манере говорить и думать о них, и я полагаю, что хора мыслится совершенно иначе, чем бытие в хайдеггеровском смысле, и недостаточно сказать, как я это только что сделал, что что-то раскрывается скрываясь, чтобы говорить, что у него тот же самый язык.

Прежде, чем забрести в, как выражался К. Лефорт, «хайдеггеровское болото», отметим, что, когда мы определяем хору через какую-то сущность, которую она в себя принимает и которой она дает место, мы скрываем хору. Определяя сущность золота через монету, которую из него чеканят, мы скрываем сущность золота. Даже Маркс замечал, что золото и серебро представляются человеку неким «естественным светом», добытым из-под земли3, так что тяга человека к этому металлу и причина его превращения в меновой эквивалент объяснялись у классика политэкономии «естественными» причинами. Так что не представляется возможным объяснять сущность золота исключительно через меновую стоимость. И вместе с тем, мы разоблачаем стоимость монеты, говоря о том, что она отчеканена из золота. Когда мы определяем хору через то, что она в себя приемлет и в себе несет, сама хора скрывается — во всяком случае, на время действия этого дискурса (а никакой другой невозможен). Но раскрыть сущность хоры мы можем только через это сокрытие. Мы раскрываем хору только скрывая ее.

Хора Платона (и/или Деррида) и бытие Хайдеггера определяются сходным образом. И о том, и о другом говорится, что оно раскрывается скрываясь. Однако Деррида говорит, что их нельзя отождествить. Потому, что они мыслятся по-разному. Хайдеггер говорит о бытии как таковом, а не о бытии чего-то, которое является нам только в опыте ничтожения. В этом ничтожении бытие совершенно скрывается (оно и понятно: бытие есть, а небытия нет). Сходство, как мы видим, весьма значительно. Почему же отождествление невозможно? Да потому, что бытие — это не хора. Потому, что речь у Хайдеггера идет не о хоре, а о бытии. Бытие — это одно из возможных определений хоры (но не наоборот). Хора дает место для хайдеггерова бытия, которое, впрочем, мыслится так же, как хора. Да оно мыслится так же, как хора, но хорой не является. Потому что оно — не хора. Вот что говорит об этом Деррида:

Мы оказываемся перед непреодолимым парадоксом хоры, состоящим в том, что чем яснее дискурс в отношении своего сюжета, тем больше он затемняет, больше скрывает то, что должен бы раскрывать. Но после аналогичного обращения того и другого, например, золота, можно предположить, что наконец указывается прямо на хору. В действительности пассаж, который теперь вводится и который, как кажется, посвящен хоре (5О,-51b, затем 52b-52d), этот принципиальный пассаж вводит еще один оборот оборота, а кроме того, тропик, отсрочивающий дескрипцию навсегда.

Говоря о хоре, Платон вводит «оборот оборота»: хора — это «третий род», отличный от интеллигибельного и от чувственного, но обоим причастный, и при этом хора характеризуется как «мать» и «кормилица». Обратившись прямо к хоре, Платон немедленно отходит от прямого определения и говорит о том, чему подобна хора. «Оборот оборота» заключается в том, что подобна-то она подобна, но не является ни «матерью», ни «кормилицей». Она причастна интеллигибельному, но «чрезвычайно странным образом». Причастна и чувственному, но чувственным не является. Платон производит, как выражается Деррида, «оборачивание»; он постоянно говорит нам: сейчас мы скажем о том, чем хора не является, и через то, чем она не является, мы доберемся до самой хоры. Он обещает нам, что дескрипция хоры в конце концов будет дана, но этого так и не происходит. То же самое «оборачивание», кстати, происходит и философии самого Деррида: говоря о «следах», о «дополнительности», он обещает нам дать онтологию, обратившись к тому, что за всем этим скрывается, но так и не дает. Феноменология (у Деррида она весьма своеобразная) предполагает онтологию: надо же, в конце концов, хоть что-то сказать о том, кто оставляет «следы», о том, по отношению к чему действует принцип «дополнительности», но этого мы так никогда и не получаем. Дескрипция откладывается навсегда.

Феноменологии хоры не может быть по определению. Потому, что не может быть самого определения. Хора не феноменальна, но лишь указуема. Точно так же в отношении самого Деррида можно сказать, что не может быть онтологии «следа» и «дополнения».

Хора не просто исчезает, если выражаться тем же языком, является в исчезновении, раскрывается скрываясь, но не лишь исчезает по необходимости.

В своем сокрытии хора не просто исчезает; она исчезает показываясь. Исчезать вообще можно лишь показываясь. То, чего мы не видели, исчезнуть не может. Исчезающее непременно должно где-то мелькнуть, где-то показаться. Землемер из «Замка» Кафки преследует исчезающего начальника, который всегда только что вышел, всегда где-то рядом. Но при этом его невозможно дождаться в приемной или подкараулить у выхода, потому что он только что был здесь, но в настоящий момент уже переместился в другое место. Так что землемер всегда опаздывает. Он может лишь расслышать шаги, стихающие где-то за поворотом коридора, а то даже заметить мелькнувший край плаща. Начальник исчезает показываясь, а показываясь, немедленно исчезает. Таким кафкианско-хорологическим приемом пользуется мой знакомый педиатр: он повесил у себя в приемной старое пальто, и медсестра говорит тщетно пытающимся его застать пациентам: «Он где-то здесь — вон его пальто висит». Однако это не исчезновение, но отсутствие и симулякр присутствия. Хора исчезает иначе: она не отсутствует, но исчезает в своем присутствии. Пожалуй, даже указание на то, что хора исчезает в своем явлении, не вполне точно: вернее сказать, что само явление хоры есть ее исчезновение. Поэтому и дискурс о хоре есть сокрытие хоры, а не дискурс о ее сокрытии. Таким образом, Деррида счастливо избавляется от метафизики сущностей и дискурсов о них.

Таким образом, речь идет о дискурсе о природе того, что принимает все тела. Все дело в этом слове «принимать». Следует прежде всего очистить это слово от всякой антропоморфической схемы: хора не принимает тела так же, как кто-то принимает или получает подарок, как получают то или иное.

Антропоморфизм ведет к представлению о том, что то, что нам дали, принадлежит нам — навсегда или на время. Хора не такова: все, что она принимает, она принимает не как свое собственное. Она всего лишь дает место принимаемому. Человека затрагивает принимаемое; хору же не затрагивает ничто. Вернее, впрочем, было бы сказать, что ее затрагивает все, а значит — не затрагивает ничто в частности. Но хора не есть индифферентная сущность — она вообще не является сущностью. Она никак не относится к себе самой, она не является субъектом. Поэтому возникает правомерный вопрос: почему «Тимей» настаивает на необходимости именовать хору единообразно? «Именовать», настаивает Деррида, а не «давать имя», как во французском переводе Риво. Уж и не знаю, что бы с ним стало, почитай он русский перевод, в котором имя хоры вообще потерялось, а речь идет всего лишь о «пространстве», которое, само собой, называть можно как угодно. Почему же хору нужно именовать единообразно? В самом деле, если хора может характеризоваться через что угодно, почему бы ее как угодно и не называть? Казалось бы, как ни назови, а все выйдет хора, ведь, на что бы мы ни указали, оно вышло их хоры, а потому может ее характеризовать в какой-то из моментов. Если у хоры нет собственного референта, то почему надо настаивать на единственном означающем? Деррида настаивает: нужно сохранить за ней тот единственный смысл, который заключается в отсутствии всякого смысла. Нужно воздерживаться от смешения ее со всем тем, что она принимает, но чем она не является. Мы должны сохранить за хорой тот смысл, которого у нее нет. Сущность хоры в том, чтобы не иметь никакой сущности. Смысл ее именования в том, чтобы воздержаться от приписывания ей каких бы то ни было смыслов. Поэтому мы не можем назвать хору бытием в хайдеггеровском смысле.

...Когда кто-то говорит вам: «нужно всегда говорить тем же самым образом о том. что не является вещью среди других и т.п., что не является чем-либо, что не существует, что может принимать все формы и т.п.», вам хочется ответить: «ладно, всегда тем же самым образом, но каким образом?»

Действительно, каким образом? Платон говорит, что «всегда тем же самым», но каким именно? Хора, как мы помним, не является именем собственным. Но тот, кто сказал нам это, уже сказал, и сказал по-гречески. Поэтому хору всегда следует называть хорой, и никак иначе. Уже слишком поздно спрашивать о том, как можно именовать хору, потому что именование, несущее в себе все последующие именования, уже дано Платоном. Нам остается лишь употреблять это понятие с нулевым объемом, которое и понятием-то не является, потому что место для любых понятий с любыми объемами дает только сама хора. Называть хору понятием с нулевым объемом можно лишь в плане аналогии или метафоры, причем все метафоры или аналогии в отношении хоры, как мы помним, неизбежно оказываются ложными. В аналогии хора может лишь «промелькнуть» — появиться исчезая. Если мы характеризуем именование хоры как понятие с нулевым объемом, значит, мы говорим уже не о хоре.

Хору или дискурс о хоре нельзя назвать негативной теологией, потому что хора сама и предоставляет место для негативной теологии. Хора — не объект негативной теологии и не хайдеггеровское бытие, однако, говорит Деррида, структура хоры воспроизводится непрестанно, в самых разных дискурсах и культурах — там, где возникает проблема третьего рода. Такова, к примеру, «Бесплодная земля» Т.С. Элиота. Эта земля бесплодна, она ничего не производит, но предоставляет место для событий — например, для событий европейской истории. При этом было бы ошибкой утверждать, что хора присутствует или репрезентируется в каком-либо дискурсе по преимуществу. Прежде всего, она не репрезентируется, а непосредственно бытийствует в дискурсах и интерпретациях. Дискурсы лишь свидетельствуют о хоре. Но абсолютного свидетеля не существует. Бога нет.

Когда Тимей говорит, что она никогда не может утратить свои свойства, это означает не то, что у нее есть то или иное частное свойство, но то, что ее свойство состоит в том, чтобы такового не иметь. И это свойство, состоящее в том, чтобы свойства не иметь, она не может утратить никогда. Она не может утратить его по определению, потому что у нее его нет. Это сингулярное свойство, состоящее в том, чтобы такового не иметь и, таким образом, в том, чтобы быть способной на все. А свойство, которое состоит в том, чтобы быть способной на все и которое есть не-свойство, неотъемлемо, не может быть утрачено, и поскольку оно не может быть утрачено, нужно называть ее всегда таким же образом, чтобы всегда знать, о чем мы говорим.

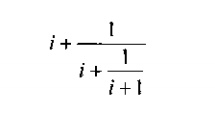

Роберт Музиль когда-то писал о том, что человек в отсутствие свойств является свойствами в отсутствие человека. То же можно сказать и о хоре: хора, не имеющая свойств, сама есть свойство отсутствующей (а вернее, не-присутствующей) хоры. Кроме того, у Деррида можно заметить след старого софистического парадокса: у вас есть все, чего вы не теряли. Только его следует продолжить: у вас нет того, чего вы не приобретали. У хоры нет никаких свойств, потому что она ничего не приобретает; поскольку она не утрачивает никаких свойств, у нее остается свойство, состоящее в том, чтобы никаких свойств не иметь. Утратить можно все, кроме того, чего нет, но что не утрачено, то остается при ней. И это еще один довод в пользу того, чтобы именовать хору всегда тем же самым образом.

Когда я использую этот негативный язык, вы можете подумать о том, что вульгарно именуется негативной теологией: у нее нет свойства, она не является ничем и т.п. Он не негативный, это не означает ее приватности, не означает, что она испытывает недостаток; хора не является ни отсутствием, ни привацией, ни негативностью, тот факт, что у нее нет свойств, не означает ее отсутствия.

Вся апофатическая теология, определяющая Бога негативно, через то, чем он не является, приходит к тому, что Бог лишен всяких качеств. Как говорят гностики, «он не из тех, кто существует». Бог оказывается настолько трансцендентен, что, пожалуй, и вовсе не существует. Негативная теология в пределе ведет к атеизму. В отношении хоры такая апофатика неприменима. О хоре нельзя сказать, что ее нет. Она есть, но при этом постоянно исчезает. В своем (да нет, конечно же не в «своем», ибо ничего своего у нее нет) исчезновении она есть. В своем отсутствии она является, и то обстоятельство, что у нее нет свойств, не означает ее абсолютного отсутствия. Она мыслится как отсутствие лишь антропоморфически, когда мы полагаем ее на манер человеческого субъекта, у которого нет того или иного. В таком случае она предстает чем-то вроде тела без органов. У Делеза и Гваттари тело без органов само ничего не производит, но дает место для производства. Можно сказать, что и хора — это тело без органов, пространство абсолютной привации. Но не сама привация и не ее субъект.

...Таким образом, это место отсутствия, совершенно прозрачный дискурс, способный проваливаться вовнутрь, это место отсутствия, это место желания...

Деррида воспроизводит мысль Лакана, на семинары которого он заглядывал в молодости: речь у Лакана шла о ситуации Эраста и Эромена у Платона. Лакан обращается к «Пиру» Платона, который превращается у него в своего рода стенограмму психоаналитического сеанса, в котором всякая новая речь обнаруживает трансформацию субъекта благодаря отношениям любви и переноса. Влюбленный направляет желание на любимого, рассчитывая обрести в нем то, чего ему самому недостает. Влюбленный, таким образом, оказывается движим некой центральной пустотой. Прекрасное выступает как предельная фигура зияющей пустоты, а любовь как влечение к этой фигуре конституирует субъекта. Лакан выдвигает два на первый взгляд парадоксальных тезиса: во-первых, любовь — чувство комическое, а во-вторых, любовь обещает дать то, чего у нас нет. Субъектом желания выступает влюбленный-эраст, а любимый-эромен — тем, кто чем-то обладает. А это что-то есть у него именно потому, что сам он не испытывает желания и не влечется к пустоте. В паре эраст-эромен не может быть совпадения, поскольку второй не обладает тем, чего желает первый. Это несоответствие функционирует по механизму метафоры; любовь — это означающее. Желание обнаруживает, что Прекрасное или Благо скрывают отсутствие.

Центральное отсутствие, если понимать эту фигуру антропоморфически, гипотетически может быть чем-то заполнено. Однако регистр Реального у Лакана складывается вокруг зияния, которое принципиально незаполнимо. То же говорит Деррида о хоре. Это отсутствия или зияние нельзя уподобить хайдеггерову ничто, ибо это отсутствие, порождающее все. Это отсутствие конституирующее, потому что именно в нем складываются все сущие.

Это не «черная дыра», в которую все проваливается, а совсем наоборот. Но в гносеологическом плане хора ведет себя именно как «черная дыра»: наблюдатель может иметь дело не с ней самой, а лишь с чем-то вроде эффекта Хаббла.

...Хора не имеет ничего, но не испытывает недостатка ни в чем.

Действительно, хора ничего не имеет и ни в чем не нуждается. Антропоморфные схемы вроде «вижу то, что имею» или «имею то, что вижу» здесь неприменимы.

Таким образом, это не потенциальная материя.

Мы подошли к одному из самых интересных моментов семинара Деррида — к критике аристотелевской интерпретации хоры.

Хора — не то, что нуждается в переходе от потенциальности к актуальности. Ей довольно того, что она есть dynamis.

Уже пытались, следуя аристотелевской традиции, говорить, что хора есть материя для тех форм, которые она принимает, но эта гипотеза сама себя исключает, поскольку хора не телесна, видима или осязаема, а поскольку она к тому же не интеллигибельна, она не может быть интеллигибельной материей, hylé noeté, как называет чувственную материю Аристотель. Таким образом, слово материя/hylе, сырая материя, то, что включает материю всех вещей, это слово «материя» также не имеет значения фигуры или тропа. Это что-то вроде материи, но не материя. Оно заставляет помыслить о материи, но не является материей. Материя, таким образом, есть манера речи, это троп, это фигура риторики, позволяющая помыслить хору, и этот троп отсылает к tropos'y, который саму материю делает тропом хоры, формой хоры, способом бытия хоры.

Аристотелевская материя — это способ говорить о хоре, это то, что хоре можно приписать, но не сама хора. Хора не сводится к материи.

Материя, например, дерево, hylé, — это дерево, дерево — это частная фигура тел, пребывающих в хоре. Материя пребывает в хоре. Но хора не является материей...

Все тела пребывают в хоре. Стулья можно делать из дерева, металла или пластика, но эти материалы не составляют сущностной природы стула, а являются всего лишь одной из фигур. Но, если хора включена в движение и разделена на фигуры, разорвана в схемах вещами, которые ее пронизывают, возникает очень важный вопрос: является ли хора подвижной или неподвижной. Хора не нуждается ни в чем, поэтому следует признать, что принцип движения, ее dynamis, содержится в ней самой. Ведь хора способна двигать сама себя. Ее движениями являются само-расчленение, саморазрывание, в которых она дает место тем вещам, которые приемлет. Весьма сходный момент обнаруживается в одном герметическом тексте, где говорится о беге богов. Этот бег богов и есть описание движения хоры. Хора сама себя движет, порождая разрывы-формы, что, конечно, не значит, что эти формы есть формы хоры. Ведь эти разрывы тоже привходят в нее.

Аристотель говорит о Платоне: «Поэтому и Платон говорит в "Тимее", что материя и пространство — одно и то же, так как одно и то же восприемлющее и пространство. И хотя он по-другому говорит о восприемлющем в так называемых "неписаных учениях", однако место и пространство он объявил тождественными»4. Таким образом, Аристотель настаивает на «материалистической» трактовке хоры. Посмотрим, что говорит по этому поводу Деррида:

Аристотель... не совершает никакого насильственного искажения, если слово «искажение» вообще что-то значит. Дело в том, что критика «Тимея» не касается основной проблемы и сводится по сути к другой критике, направленной на представление Платоном apeiron или материи как диады большого и малого. В «Метафизике» (988а) Аристотель напоминает, что платоновская материя, hylé, постигаемая как диада большого и малого, была бы нематериальным телом, hylé asomatos. Это позиция Аристотеля, и было бы глупо заявлять, что она ложна, что Аристотель прав или неправ. Это ни верно, ни ложно.

Было бы неверно говорить, что Аристотель прав или неправ, потому что история интерпретаций хоры и есть жизнь самой хоры. Сам «Тимей» дает повод для подобных интерпретаций, для этого он и написан. Хора имеет ту же схему или структуру, что и повествующий о ней текст. А текст только потому и может указать на хору, что имеет ту же схему. Не существует текста о хоре — хору нельзя описать; возможен лишь такой текст, в котором присутствует сама хора. Платон не писал текста о хоре; она живет в самом платоновском тексте. Аристотель, при всей превратности его понимания платоновского текста, не мог дать «ложную» трактовку хоры, поскольку схема хоры у него воспроизводится. Хора становится концептом в том смысле, какой придают этому термину Делез и Гваттари. Концепт, изобретенный Платоном, живет и у Аристотеля. Только в интерпретациях он и живет. Гениальность Платона состоит в том, что он нашел такую схему, которая (даже под разными именами) продолжает жить в разные времена у разных философов.

Хора, говорит Деррида, претерпевает всю историю этих интерпретаций, но претерпевает ее оставаясь бесстрастной, трансцендентной или а-историчной.

Осмелюсь утверждать, что именно это произошло с хорой в русском переводе платоновского «Тимея»: потеря категории могла быть умышленной, поскольку статус хоры как «третьего рода» предполагал стирание границы между материализмом и идеализмом, непременной в те времена, когда С. С. Аверинцев выполнял свой перевод. В результате хора превратилась в «пространство»: аристотелевская интерпретация была признана единственно верной, и ее жизнь в русскоязычном пространстве пресеклась. Пресеклась потому, что о ней не стали говорить, а раз не стали — жизнь концепта пресеклась. И даже А. Ф. Лосев, который, конечно, не обязан следовать трактовке Деррида, но от которого следовало ожидать большей тонкости, в своем комментарии говорит: «Восприемница и кормилица — это материя, так как через нее высшие идеи реализуются в мир чувственных феноменов и она же "вскармливает" все живое». И далее: «"Мать", "бесформенная", "незримая", "всевосприемлющий вид", "принимающая любые оттиски" — все это, по Платону, первичная материя. Платоновская материя резко отличается от материи досократиков, которая тождественна природе, наделена качествами, лишена пустоты, устойчива. Так же резко отличается платоновское понимание материи и от ее понимания у стоиков и орфиков, где материя, или природа, является активной силой, "художницей", "демиургическим началом", "творческим огнем"... Платоновская материя абсолютно бескачественна; она вечно становится и меняется, ибо вечным, самоудовлетворенным и самотождественным бытием у Платона обладает только космическая душа»5.

Но вернемся к тексту Деррида:

Вот, например, что делает Аристотель. Занимая место Платона, он отождествляет topos с хорой, что ни верно, ни ложно, но что предполагает поверхностное скольжение смысла, затем он утверждает, что место/topos не является ни тем, ни другим, ни формой, ни телесной материей, в платоновском духе.

У Аристотеля Деррида усматривает операцию, в которой происходит «скольжение означающих». Речь не о подмене и не о замещении, но о лакановской схеме, в которой всякий следующий элемент серии означающих «соскальзывает» по отношению к предыдущему:

Вспомним, что говорит о хоре Деррида:

Я говорю "Khorа", a не "la Khora" как имя собственное. "La Khora": определенный артикль предполагает, что существует сущее, называемое хорой, сущее, на которое легко указать: имя нарицательное плюс референт.

Хора, таким образом, есть имя нарицательное, т.е. означающее, не имеющее референта.

Имя собственное оказывалось бы означаемым, а вот его-то здесь как раз и нет: хора — означающее, оторванное от означаемого.

Имя собственное оказывалось бы означаемым, а вот его-то здесь как раз и нет: хора — означающее, оторванное от означаемого.

Это «ни... ни» хорошо передает аргумент Платона, который недвусмысленно говорил, что хора ни чувственна, ни интеллигибельна, но, согласно Аристотелю, противоречащему самому себе, Платон делает из хоры материю, отождествляя diastema/интервал с apeiron/интервал, а затем и с hylé.

Деррида обращает внимание на ту важную роль, которую играет здесь риторика «ни... ни...», которую блестяще проанализировал Р. Барт, писавший, правда, по совсем другому поводу: «...Само отсутствие системы — особенно когда оно возводится в ранг кредо — бывает связано со вполне определенной системой... Можно смело биться об заклад, что никто не сумеет писать беспорочно-чистую критику, не обусловленную никакой системой: так и наши "нинисты" вовлечены в некоторую систему, хотя, возможно, и не в ту, к которой сами апеллируют»6. «Нинизм» Аристотеля, претендуя на объективную оценку платонизма, на деле отстаивает представление о материи самого Аристотеля.

Хора, утраченная в русских переводах, оказывается у Деррида едва ли не важнейшей категорией. Его, конечно, можно заподозрить в стремлении гипостазировать сингулярный ход платоновской мысли, однако сингулярность вовсе не означает случайности. С точки зрения Деррида, в философии вообще не существует различия по степени важности. Объявлять одни моменты платонизма существенными и отбрасывать другие как малозначимые — значит совершать насилие над текстом. Именно этого и хочет избежать Деррида: насилия интерпретации с позиции удобного для нас метанарратива. Этот отказ от насилия в интерпретации вписывается в более широкий протест Деррида против насилия политического. И в этом свете его хорология уже не кажется перебиранием философских крох.

Считать хору всего лишь акцидентным означающим, внешним по отношению к глубинному смыслу текста, всеми силами призывать к философскому порядку — не об этом ли идет речь? Не значит ли это сопротивляться значимости детали, объявляя ее инородным телом?___________________________________________________________________________

1 Платон. Тимей. Пер. С.С. Аверинцева / Собр. соч. В 4-х т. Т. 4. М.: Мысль, 1994. С. 451-452.

2 Там же. С. 453.

3 Маркс К. К критике политической экономии // Собр. Соч. М: Политиздат, 1959. Т. 13. С. 136.

4 Физика, Кн. 2, 209b. Пер. В.П. Карпова

5 Платон. Собр. соч. Т. 3. С. 617

6 Барт Р. Мифологии. Пер. С. Зенкина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2004. С. 187.

Оригинал публикации: А.В. Дьяков. Хорология Деррида. Заметки на полях // ХОРА. 2008. №4.

Материал поддержали:

Александр Федоров